盛夏的皖北平原,蝉鸣声声,热浪翻涌,却挡不住蚌埠医科大学“心桥代际,桑榆守望”农村老年人心理健康服务团青年学子的炽热初心。7月8日至10日,以精神医学专业汪佳俐同学为代表的20余名同学组成的健康关怀团队,携血压计、血糖仪和调研问卷,走进蚌埠市周边乡村,以“健康检查精准把脉+心灵对话温暖陪伴+需求调研靶向服务”为主线,为农村老人送去慢性病科普、开展心理健康评估和咨询与民生倾听。三天里,他们让白大褂与稻田同框,让听诊器与乡音同频,以青春脚步丈量责任,以专业服务传递温情,谱写一曲代际共融的动人赞歌。

青春携爱进院 暖融蚌埠人心

7月8日上午,蚌埠市老年康复医院内欢声阵阵。服务团开展慰问活动,青年学子以互动游戏、健康关怀与心灵对话为纽带,为老人送去夏日清凉与温情陪伴。

活动在别开生面的“老少同乐拍手操”中拉开序幕。伴随着轻快的音乐节奏,团队成员与老人们手拉手完成伸展、拍掌等简单动作。互动游戏环节中,“纸杯进球”挑战引发老人热情参与。76岁的王爷爷屏息凝神,将乒乓球精准投入纸杯,成功时像孩子般欢呼雀跃。“这些孩子不仅带来欢笑,更让我们感受到被重视的温暖。”康复医院的老人表示。服务团为获胜者颁发定制毛巾、便携药盒等实用奖品,并精心设计“心理健康问卷”环节,在轻松交流中收集有效问卷,发现多数老人存在“情感陪伴需求强烈”等共性问题。

这场跨越代际的温暖对话,让青春力量与夕阳光辉交相辉映。从拍手操的默契配合到游戏场的欢声笑语,从健康指导的细致入微到人生故事的深情倾听,蚌医学子用行动诠释“老吾老以及人之老”的传统美德,为构建尊老敬老社会风尚注入鲜活能量。

蚌医送暖抚银发 下乡传情送暮心

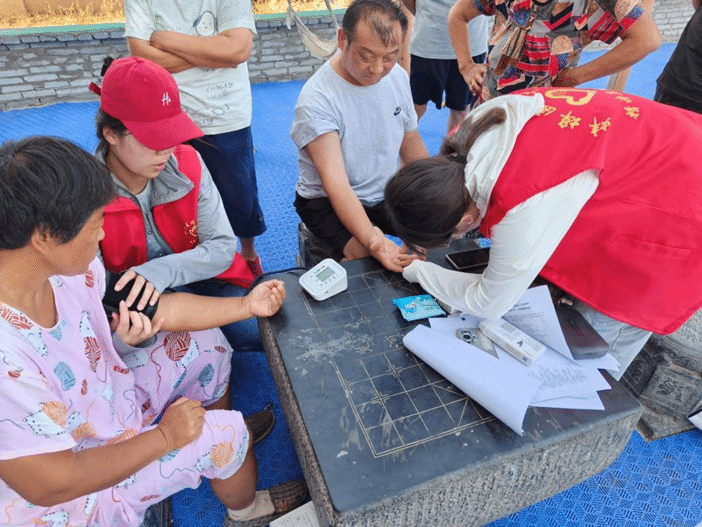

7月9日下午,骄阳似火,蚌埠医科大学“心桥代际,桑榆守望”农村老年人心理健康服务团10余名师生的热情被燃起,这支身着志愿服的青春队伍走进蚌埠市五河县郭府村,开展志愿活动。他们背着测量仪、提着慰问品,将专业医疗服务与人文关怀送到农村老年群体家门口。

服务队分成4个小组,携带便携式医疗设备,前往老人家中帮其测量血糖和血压的场景在村中不断重复。除基础健康监测外,服务队还设计了《农村老年人心理健康问卷》,内容涵盖饮食起居、慢性病管理、心理需求等12项维度。在村民李奶奶家中,三名志愿者围坐在老人身旁,一边帮她测量血压,一边轻声询问:“您平时和邻居走动多吗?遇到烦心事会找谁聊聊?”

“儿子在外打工,孙子一年就回来两次。”老人擦了擦眼角,却又笑了,“不过你们今天来陪我坐了半天,我这心里啊,舒坦多了!”

服务队成员在实践日记中写道:“三下乡不是一次性的服务,而是要用专业与温情搭建一座连接城乡的桥梁,我们懂得了:真正的医者仁心,永远生长在群众最需要的地方,也必将化作医学生扎根基层、奉献青春的永恒誓言。”

健康关怀递温情,青春赋能再续航

7月10日下午,蚌埠医科大学“心桥代际,桑榆守望”服务团与“三下乡”助农实践团同步行动,一同走进五河县石巷村开展专项服务。前者聚焦老年群体健康需求,提供血糖血压检测、心理健康调研及实用物资捐赠;后者以文艺汇演形式活化乡村文化,双线发力为乡村振兴注入青春动能。

在石巷村党群服务中心,“心桥代际,桑榆守望”服务团2024级精神医学专业高柳芯同学手持便携式血糖仪,为78岁的老人李奶奶检测后,指着数据单耐心解释:“奶奶,您的24h随机血糖10.2mmol/L,稍微偏高,平时要少吃甜粥,多吃粗粮。”说着,她从物资箱中取出一瓶风油精和捶背锤递给老人:“这个防蚊虫,这个捶捶肩背能缓解酸痛。”

与此同时,2024级精神医学专业学生夏文豪在张大爷身旁,手持《农村老年人心理健康问卷》展开对话:“您平时和邻居聊天多吗?遇到烦心事会主动找人说吗?”老人笑着拍他手背:“你们来了,我就愿意说!”通过“话聊和话疗”,发现许多老人存在“情感倾诉渠道有限”等问题,对于“情感慰藉型”“健康指导型”“社交激活型”等均有需求,为后续智慧医疗资源下沉提供数据,通过乡村上线“乡音电台”模板以及在空巢老人家中安装紧急响应按钮等手段实现长效响应,给老人提供精准帮扶。

“青春的价值不只在实验室与课堂,更在泥土芬芳中绽放。”服务团成员在返程大巴上写下感悟。当白大褂与稻田共舞,当听诊器传递乡音,从专业问诊到舞台上的载歌载舞,从数据表格里的民生洞察到田间地头的欢声笑语,蚌医学子正以多元实践诠释新时代青年的责任担当,让乡村振兴的蓝图在代际接力中渐次铺展。

这场盛夏的志愿行动,让青春与乡土碰撞出炽热的火花。从测量血压时的专注眼神,到填写问卷时的耐心倾听;从调整用药时的严谨态度,到告别时的深情拥抱,蚌医学子用行动诠释着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。他们用脚步丈量责任,用专业传递温暖,让“三下乡”的旗帜在皖北大地高高飘扬。

(张静/审 周影、欧国庆、陈思园、吕胜磊、钱伟正/文、摄)